545 읽음

낯설고 차가운, 선물 같은 당신

미디어오늘

미디어오늘 1

1

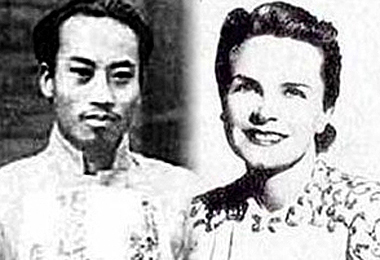

기원을 되짚으면 ‘아리랑’을 읽는 중학생을 만난다. 그 책을 (조정래의 동명 소설과 구분하려고) ‘김산의 아리랑’이라고 불렀다. 마음 전하고 싶은 이를 만나면, 책을 선물했다. ‘혁명가 김산 같은 사람이 되겠어’라고 말하고 싶었다. 기자 생활의 용기를 얻으려 다시 읽었을 때, 10대의 눈에 들어오지 않던 대목이 책장에서 반짝였다. 저자 님 웨일스는 미국 기자였다. 남편 에드거 스노우는 중국 홍군의 대장정을 르포루타주로 썼다. 웨일스도 ‘아이템’을 찾고 있었다. 우연히 조선인 혁명가를 만났다. ‘접근하기 매우 어려운 사람이었다’고 웨일스는 적었다. 지하 혁명가의 진실에 채워진 자물쇠를 어찌 해체할 것인가.

인생은 우연으로 가득 찬 순례와 같다. 언제 어디서 무엇을 만날지 알 수 없는 길을 걷는다. 행복이나 성공에 관해선 아무 할 이야기가 없지만, 우연의 순례를 만끽하는 직업이 기자라는 점은 확실하게 말할 수 있다. 보통 사람은 평생 서너 명쯤의 인생을 깊이 만나지만, 기자는 수백 수천 명의 세계를 날마다 만나서 심문하고 상담한다.

여기서 ‘심문’은 사실을 발견하는 방법이다. 핵심은 ‘비교’에 있다. 진술과 기록의 차이, 아까 한 말과 지금 한 말의 차이, 당사자 진술과 목격자 진술의 차이를 발견하여 거짓을 덜어내고 사실을 확보한다. 주로 ‘도발’의 질문을 던진다. ‘상담’은 의미를 파악하는 방법이다. 핵심은 ‘연관’에 있다. 설사 망상을 진술하더라도 그런 진술들을 엮어 원인과 맥락을 파악한다. 주로 ‘긍정’의 질문을 던진다. 심문과 상담 사이에서 진자 운동을 벌이는 게 기자 인터뷰다.

웨일스는 그것에 성공하여 격동하는 혁명가를 보도했다. 김산은 여전히 곳곳에 있다. 소통이 두렵지만 소통을 갈망하고, 비밀을 품었지만 털어놓고 싶은 사람이 어디에나 있다. 그는 기자에게 선물이다. 다만, 그 선물을 언제 어디서 발견할지 알 수 없다. 포장지를 일일이 뜯어 확인하는 수고를 감수해야 한다.

김산을 만날 수만 있다면 그 정도의 에너지는 얼마든지 쏟을 수 있다고 나는 생각하게 됐다. 그 뒤로 어떤 사람이건 김산을 대하듯 만났다. 냉담하고 사무적인 주민센터 직원에게 단순 정보를 확인할 때조차 ‘어쩌면 이 사람은 구청장의 비리를 알고 있는, 공직 사회의 혁명가일 지도 몰라’라고 공상했다. 그런 사람이 아니라고 누가 단정하겠는가.

이제 김산의 사상보다 님 웨일스의 수단을 더 흠모한다. 인생의 책이 ‘김산의 아리랑’에서 ‘님 웨일스의 아리랑’으로 바뀌었다. 기자는 우연으로 가득 찬 아리랑 길을 순례하는 사람이다. 그에겐 인터뷰라는 지팡이가 들려 있다. 지팡이조차 없이 이 길을 어찌 가겠는가. 때에 따라 지팡이 거머쥐는 방법을 심문과 상담의 천칭 사이에서 조율할 뿐이다. 물론 순례자는 항상 고민스럽다. 심문과 상담을 섞는 황금비율은 무엇인가. 기자가 평생 풀어야 할 숙제다.